采访汤姆·索洛维兹克:空气 2011

英译中 / 海报制作:张采

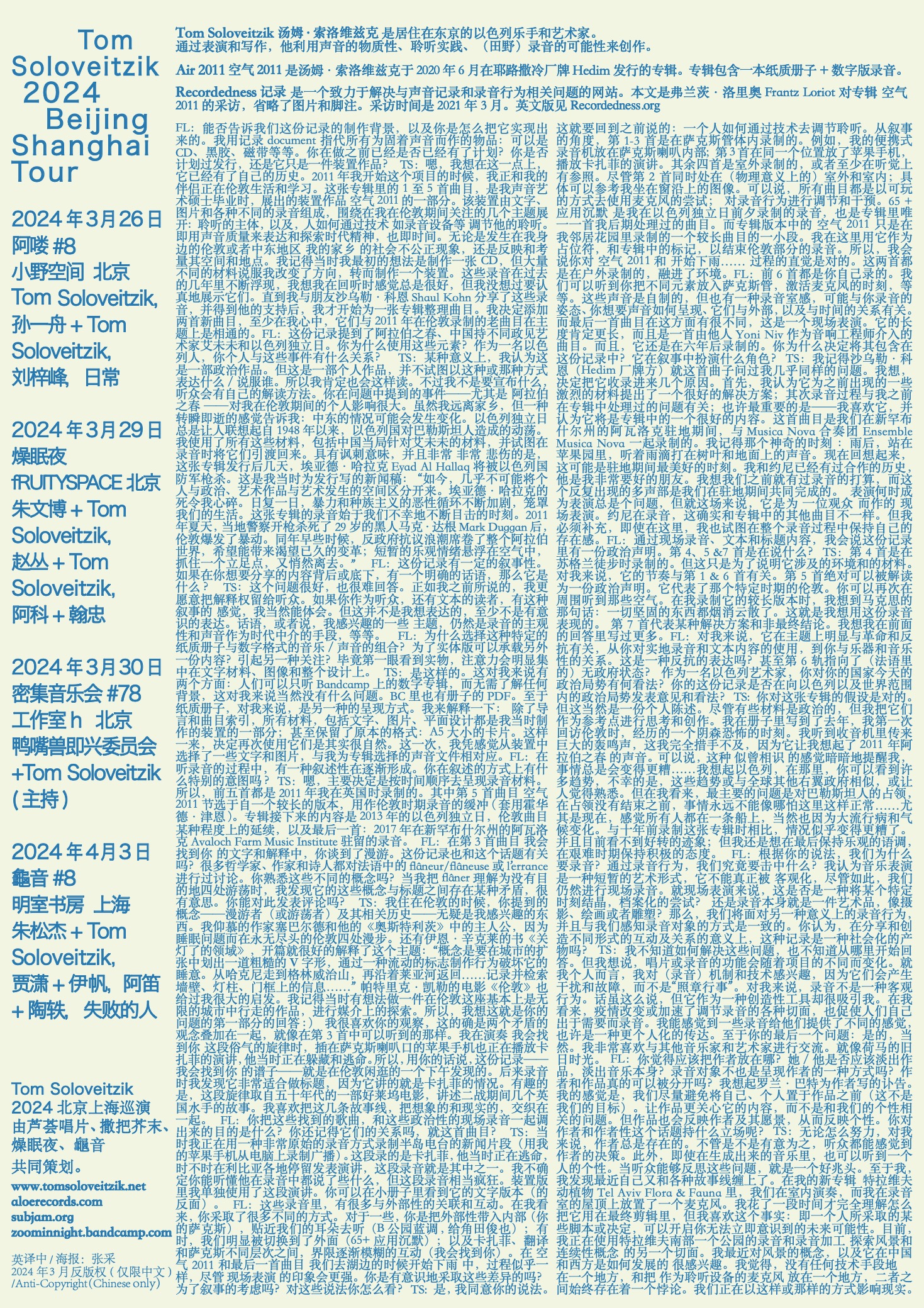

汤姆·索洛维兹克 (Tom Soloveitzik) 2024年北京、上海巡演由 芦荟唱片、撒把芥末、燥眠夜、龜音 共同策划。

2024年 3月 反版权 (仅限中文) / Anti-Copyright (Chinese only)

汤姆·索洛维兹克 (Tom Soloveitzik) 是居住在东京的以色列乐手和艺术家。通过表演和写作,他利用声音的物质性、聆听实践、(田野)录音的可能性来创作。

汤姆·索洛维齐克的专辑《空气 2011 》于2020年6月在耶路撒冷厂牌Hedim发行。该专辑的实体版是一本A5大小的纸质册子,声音部分只有数字版。本文是弗兰茨·洛里奥(Frantz Loriot,下文简称FL)对汤姆(简称TS)就这张专辑的采访,仅省略了图片。采访时间是2021年3月。原文来自“记录”(Recordedness.org),一个致力于解决与声音记录和录音行为相关问题的网站。

FL:能否告诉我们这份记录(document)的制作背景,以及你是怎么把它实现出来的。我用记录指代所有为固着声音而作的物品:可以是 CD、黑胶、磁带等等。你在做之前已经是否已经有了计划?你是否有计划做发行,或者它只是一个装置?

TS:嗯,我想在这一点上,它已经有了自己的历史。在我开始这个项目的时候(2011年),我正和我的伴侣正在伦敦生活和学习。这张专辑里的1-5首曲目,是我声音艺术硕士毕业时,展出的装置作品“空气 2011”的一部分。该装置由文字、图片和各种不同的录音组成,围绕在我在伦敦期间关注的几个主题展开:聆听的主体,以及,人如何通过技术(如录音设备等)调节他的聆听。即用声音质量来表达和探索时代精神,也即时间。无论是发生在我身边的伦敦或者中东地区(我的家乡)的社会不公正现象,还是反映和考量其空间和地点。我记得当时我最初的想法是制作一张 CD,但大量不同的材料说服我改变了方向,转而制作一个装置。这些录音在过去的几年里不断浮现*(注#1)*,我想我在回听时感觉总是很好,但我没想过要认真地展示它们。直到我与朋友沙乌勒·科恩(Shaul Kohn)分享了这些录音,并得到他的支持后,我才开始为一张专辑整理曲目。我决定添加两首新曲目,至少在我心中,它们与 2011 年在伦敦录制的老曲目在主题上是相通的。

FL:这份记录提到了阿拉伯之春、中国持不同政见艺术家艾未未和以色列独立日。你为什么使用这些元素?作为一名以色列人,你个人与这些事件有什么关系?

TS:某种意义上,我认为这是一部政治作品。但这是一部个人作品,并不试图以这种或那种方式表达什么,或说服谁。所以我肯定也会这样读(但我不是宣布,听众会有自己的解读方式)。你在问题中提到的事件——尤其是 “阿拉伯之春”——对我在伦敦期间的个人影响很大。虽然我远离家乡,但有一种转瞬即逝的感觉:中东的情况可能会发生变化。以色列独立日总是让人联想起自1948年以来,以色列国对巴勒斯坦人造成的动荡。我使用了所有这些材料,包括中国当局针对艾未未的材料,并试图在录音时将它们引渡回来。具有讽刺意味,并且非常(非常)悲伤的是,这张专辑发行后几天,埃亚德·哈拉克(Eyad Al Hallaq)将被以色列国防军枪杀。

这是我当时为发行写的新闻稿:

如今,几乎不可能将个人与政治、艺术作品与艺术发生的空间区分开来。埃亚德·哈拉克的死令我心碎。日复一日,暴力和种族主义的恶性循环不断加剧,笼罩我们的生活。这张专辑的录音始于我们不幸地不断目击的时刻。2011 年夏天,当地警察开枪杀死了 29 岁的黑人马克·达根(Mark Duggan)后,伦敦爆发了暴动。同年早些时候,反政府抗议浪潮席卷了整个阿拉伯世界,希望能带来渴望已久的变革;短暂的乐观情绪悬浮在空气中,抓住一个立足点,又悄然离去。

FL:这份记录有一定的叙事性。如果存在一个明确的话语,在你想要分享的内容背后或底下,它是什么?

TS:这个问题很好,也很难回答。正如我之前所说的,我更愿意把解释权留给听众。如果你作为听众(还有文本的读者)有这种(叙事的)感觉,我能体会,当然。但这并不是我想表达的,至少不是有意识的表达。“话语”,或者说,我感兴趣的一些“主题”,是录音的主观性和声音作为时代中介的手段,等等。

FL:为什么选择这种特定的纸质册子与数字格式的音乐/声音的组合?为了实体版可以承载另外一份内容?引起另一种关注?当你第一眼看到实物,注意力会明显集中在文字材料、图像和整个设计上。

TS:是的,我同意你的看法。对我来说有两个方面。人们可以只听Bandcamp上的数字专辑,而无需了解任何背景,当然,这对我来说完全没问题(数字版的册子附在BC中)。至于印刷版的册子:对我来说,这是另一个版本的展示。我来解释一下: 除了导言和曲目索引,所有材料(文字、图片、平面设计)都是我当时制作的装置的一部分;甚至本身的格式——A5大小的卡片——保持不变。在这种情况下,再次使用它们是一个自然的决定。这一次,我凭感觉从装置中选择了一些文字和图片,与我为专辑选择的声音文件相对应。

FL:在听录音的过程中,有一种叙述性在逐渐形成。你在叙述的方式上有什么特别的意图吗?

TS:嗯,主要决定是按时间顺序去呈现录音材料。所以,前五首都是2011年我在英国期间录制的。其中第 5 首曲目“空气 2011”是一个更长版本的节选,用来作为伦敦时期与后面专辑内容之间的缓冲(套用霍华德·津恩)——2013年的以色列独立日(在某种程度上是之前伦敦曲目的延续),以及最后一首曲目——2017年在新罕布什尔州阿瓦洛克(Avaloch Farm Music Institute)的驻留的录音。

FL:在关于“我会找到你”的文字和解释中,你谈到漫游。这份记录也和这个话题有关吗?很多哲学家、作家和诗人都对法语中的“flâneur/flâneuse”或“l’errance”进行过讨论。你熟悉这些不同的概念吗?当“flâner”的意思是没有目的地四处游荡时,我发现这些概念与标题之间存在某种矛盾,很有趣。你能对此发表评论吗?

TS:当我住在伦敦时,你提到的概念——“漫游者”(注:或游荡者)及其相关历史——无疑是我感兴趣的东西。我仰慕的作家塞巴尔德和他在《奥斯特利茨》一书中的主人公,因为睡眠问题而在永无尽头的伦敦四处漫步,还有伊恩·辛克莱的《为领土熄灯》,在书中第一句话就很好的解释了这个主题:“概念是要在城市的扩张中划一道粗糙的V字形,通过一种流动的标志制作行为来破坏它的睡意。从哈克尼走到格林威治山,再沿着莱亚河返回……记录并检索墙壁、灯柱、门框上的信息……” *(注#2)*帕特里克·凯勒的电影《伦敦》当时也给了我很大的启发。我记得当时我有做一件作品的想法,在伦敦这座基本上是无限的城市中行走,进行媒介上的探索。所以,我想这就是你的问题的第一部分的回答:)。我喜欢你的观察:的确是两个矛盾的观念叠加在一起,就像在第三首曲目中可以听到的那样。我在演奏“我会找到你”这段俗气的旋律时,插在萨克斯喇叭口的苹果手机也正在播放卡扎菲的演讲(当时他正在躲藏和逃命)。所以说,用你的话说,这份文件(“我会找到你”的乐谱)就是在伦敦闲逛的一个下午发现的。而后来在录音时,我发现用它做标题非常合适,因为他指的是卡扎菲的状态。有趣的是,这段旋律取自五十年代的一部好莱坞电影,讲述二战期间几个英国水手的故事。我喜欢把这几条故事线,把想象的和现实的,交织在一起。

FL:把你找到的这些歌曲,和这些政治性的现场录音一起调出来的目的是什么?就这个具体的录音而言,你有没有记得什么关联?

TS:当时我在用一种非常原始的录音方式录制半岛电台的新闻片段(用我的苹果手机从电脑上录制广播)。这段录的是卡扎菲,他彼时正在四处逃命,时不时在利比亚各地停留发表演讲,这段录音就是其中之一。我不确定你能听懂他在录音中说了些什么,但这是一段相当疯狂的录音(在装置中,我单独使用了这段演讲。你可以在册子里看到它的文字版本的反面)。

FL:这些录音存在着与外在性的关联,以及互动方式。在我看来,你采用了不同的对待方式。 对于一些,你把外部性带入内部(你的萨克斯),靠近我们的耳朵,去聆听(“B公园蓝调, 给角田俊也”);有时候,则把我们带出去,清晰地(“65+应用沉默”);互动中,卡扎菲、翻译和萨克斯不同层次之间的界限开始变得模糊(“我会找到你”)。在“空气 2011”和最后一首曲目“我们去湖边的时候开始下雨”中,过程似乎一样,尽管“现场”表演的印象更强烈。所有这些差异都是有意识地采取的吗?是为了叙事的目的吗?对这些说法你怎么看?

TS:是的,我同意你的观点,这又回到了我所说的:一个人如何通过技术去调节聆听。从叙事的角度,第1-3首是在萨克斯管体内录制的(例如,我的便携式录音机放在萨克斯喇叭内部;第3首在同一个位置置入了苹果手机,回放卡扎菲的讲话)。其余四首是室外录制的(尽管第2首同时处在室外[物理意义上]和室内;请参考我坐在窗沿上的图像),或者至少在听觉上有所参考。可以说,所有曲目都是以可玩的方式去使用麦克风的尝试; 去介入/干预录音行为。“65 + 应用沉默”是我在以色列独立日前夕录制的录音,也是专辑里唯一一首我后期处理过的曲目。专辑版本中的“空气 2011”只是在我邻居花园里录制的一首较长曲目的节选。我在这里用它作为专辑中的“占位符”,也是伦敦录音结束的标记。所以,从这个意义上,你对“空气 2011”和“开始下雨”过程的直觉……是正确的。 两者都是在户外录制的,环境融入了录音。

FL:你自己录制了专辑的前6首。我们可以听到你把不同元素放入萨克斯管,激活麦克风的时刻,等等。这些声音是自制的,但也有一种录音室感,可能与你录音的姿态、你想要的声音如何呈现、它们与外部,以及与时间的关系有关。而最后一首曲目在这方面有很不同,这是一个现场表演。它的长度肯定更长,而且是一首由其他人(Yoni Niv)作为音响工程师介入的曲目。而且,它还是在六年后录制的。你为什么决定将其包含在这份记录中?它在叙事中扮演什么角色?

TS:我记得沙乌勒·科恩(Hedim厂牌方)就这首曲子问过我几乎同样的问题。我想,决定把它收录进来几个原因。在我看来,它对于之前出现的一些激烈的材料提出了一个很好的解决方案;它的录音过程与我之前在专辑中处理过的问题有关;也许最重要的是——我喜欢它,并认为它将是专辑中的一个很好的内容。这首曲目是我们在新罕布什尔州阿瓦洛克驻地期间,与 Ensemble Musica Nova 一起录制的。 我记得那个神奇的时刻:雨后站在苹果园里,听着雨滴打在树叶和地面上的声音。 现在回想起来,这可能是驻地期间最美好的时刻。 我和约尼已经有过合作的历史,他也是一位非常好的朋友。 我认为我们有意提前录制,而这个反复出现的多音部分是我们在驻场期间一起制作的。一场表演何时成为一场表演始终是一个问题,但在这种情况下,这是一场针对一名“观众”的“现场表演”。 约尼在录音,这与专辑中的其他曲目相比确实有所不同。 但我必须补充一点,即使在这里,我也试图在整个录音过程中保持自己的在场。

FL:你的现场录音、文本和标题内容告诉我,这份记录里有政治声明。第 4、5 &7 首是在说什么?

TS:第 4 首是在苏格兰徒步时录制的。但只是说说它涉及的环境和用到的材料。对我来说,它的节奏与第 1 & 6 首有关联。第 5 首绝对可以被解读为一份政治声明。它代表了那个特定时期的伦敦。这些围绕着你的空气会让你回想起来。在我录制这首曲目的较长版本时,我想到了马克思的名言:“一切坚固的东西都烟消云散了”,这就是我想通过这份录音表达的内容。第 7 首代表某种解决方案和非最终结论。我想我在前面的回答里写过更多。

FL:对我来说,它在主题上与革命和反抗有一种明确的关,从你对实地录音和文本内容的使用,到你与乐器和音乐性的关系。这是一种反抗的表达吗?甚至第 6 轨指向了(法语里的)无政府状态? 作为一名以色列艺术家,你对你的国家今天的政治局势有何看法?你的这份记录是否在向以色列以及世界范围内的政治局势发表意见和看法?

TS:你对这张专辑的假设是对的。但这当然是一份个人陈述。尽管有些材料是政治的,但我把它们作为参考点进行思考和创作。我在册子里写到了去年,我第一次回访伦敦时,经历的一个阴森恐怖的时刻。我听到收音机里传来巨大的轰鸣声,这我完全措手不及,因为它让我想起了 2011 年阿拉伯之春的声音。可以说,这种“似曾相识”的感觉暗暗地提醒我,事情总是会变得更糟……我想起以色列,在那里,你可以看到许多趋势,不幸的是,这些趋势与全球其他右翼政府相似,或感到熟悉。 但在我看来,最主要的问题是对巴勒斯坦人的占领,在占领没有结束之前,事情永远不能像这里这样正常……尤其是现在,有一种所有人都在一条船上的感觉,当然也因为大流行病和气候变化。 与十年前录制这张专辑时相比,情况似乎变得更糟。并且目前看不到好转的迹象; 但我想以乐观地语气结语,尝试在艰难的时期保持积极的态度。

FL:根据你的说法,我们为什么要录音?我们这样做的目地,究竟是什么?我认为音乐表演是一种短暂的艺术形式,它不能真正被“客观化”,尽管如此,我们仍然进行现场录音。这是否是一种将某个特定时刻结晶为档案的尝试(就现场表演而言)? 还是录音本身就是一件艺术品,就像摄影、绘画或雕塑一样? 由此,我们将面对另一种意义上的录音行为,并且它与我们感知录音对象的方式是一致的。你认为,在分享和创造不同形式的互动及关系的意义上,录音是社会化的对象吗?

TS:我不知道如何解决这些问题,也不知道从哪里开始回答。但我想说的是,唱片或录音的功能会随着项目的不同而变化。就我个人而言,我对(录音)机制和技术感兴趣,因为它们会产生干扰和故障,而不是“照章行事”。对我来说,录音不是一种客观行为。话虽如此,它作为一种创造性工具很吸引我。在我看来,疫情改变或加速了调节录音的各种切面,也促使人们出于需要自己录音。我可以感觉到,其中一些录音给他们带来了不同的感觉,也许是一种更个人化的传递。至于你的最后一个问题:是的,当然。我非常喜欢与其他音乐家和艺术家进行交流。就像荷马的旧日时光。

FL:你觉得应该把作者放在哪里呢?她/他是否应该淡出作品,淡出音乐本身?录音对象不也是呈现作者的一种方式吗?作者和作品真的可以被分开吗?我想起罗兰·巴特为作者写的讣告。我的感觉是,我们尽量避免将自己、个人置于作品之前(这不是我们的目标)。让作品更关心它的内容,而不是与我们的个性相关的问题。但作品也会反映作者及其愿景,从而反映个性。你对作者和作者性这个话题持什么立场呢?

TS:无论怎么努力,对我来说,作者总是存在的。不管是不是有意为之,听众都能感觉到作者的决策。此外,即使在生成出来的音乐里,也可以听到一个人的个性。当听众能够反思这些问题,就是一个好兆头。至于我,我发现最近自己混进了各种故事线。在我最新的专辑《特拉维夫动植物》(Tel Aviv Flora & Fauna)里,我们在室内演奏,而我在录音室的屋顶上放置了一个麦克风。我花了一段时间才完全理解如何怎么把它用在最终剪辑里,但我喜欢这样一个事实:即一个人所采取的某些脚本或决定可以开启你无法立即意识到的未来可能性。在当前项目中,我在用特拉维夫南部一个公园的录音和录音加工,探索风景和连续性概念的另一个方面。我最近对风景的概念,以及它在中国和西方是如何发展的,很感兴趣。我觉得(没有任何技术手段地)“在一个地方”和“把(作为聆听设备的)麦克风放在一个地方”之间始终存在着一个悖论。不管怎样,我们正在影响现实。

注#1:偶然看到恩田晃(Aki Onda)这段话: “在我做完现场录音后,我通常会把磁带放置几年。我需要与我收集到的声音保持一定的距离”。

注#2:Iain Sinclair,Lights Out for the Territory,1997年,第一页。